Oleh: SaptoWaluyo

Pembina CIR (Center for Indonesian Reform)

Pemilihan umum tahun 2024 masih tiga tahun lagi.Lembaga survei mulai bermunculan untuk mengungkap elektabilitas partai politik dan kemungkinan figur yang akan bertarung dalam pemilihan presiden. Hasil survei yang berbeda memancing perdebatan bersifat politis tentang kredibilitas lembaga dan metodologi yang dipakai.

Sejumlah lembaga merilis hasil survei dalam waktu berdekatan, yang biasa dikenal adalah Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Vox Populi, danSaiful Mujani Research Centre (SMRC). Lembaga yang baru terdengar, antara lain Indexpolitica, Parameter Politik Indonesia (PPI)dan Indometer.

Peran partai mendapat sorotan tajam di masa pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi, karena sebagian partai bak tidak peduli dengan nasib rakyat yang terancam jiwanya dan kesejahteraannya. Bahkan, kasus korupsi besar justru dilakukan pejabat pemerintah dari partai berkuasa, seperti korupsi dana bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara (tercatat mantan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP) dan kasus gratifikasi ekspor benih lobster yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra).

Elektabilitas Partai Politik

Dua kasus besar itu, disamping kasus-kasus lainnya, membuat dua partai teratas dalam Pemilu 2019 anjlok elektabilitasnya. Menurut Vox Populi, elektabilitas partai berlambang banteng turun hingga 19,6%, padahal pada Juni 2020 sempat mencapai 33,5% dan Oktober 2020 masih 31,3%. Kecenderungan terus menurun juga ditengarai Indexpolitica, dimana PDIP hanya mencapai 15,5%, jauh di bawah hasil capaian Pemilu 2019 sebesar 19,33%. (LihatTabel 1)

Kondisi yang dialami Gerindra lebih parah lagi, menurut Vox Populi elektabilitasnya merosot 9,3% dan menurut Litbang Kompas sekitar 9,6%. Padahal capaian Pemilu 2019 sekitar 12,57%. Survei yang dilakukan pasca pemilu berfungsi untuk memprediksi: apakah posisi sebagai penguasa dan pemenang pemilu memberi peluang untuk memperbesar dukungan rakyat atau justru menimbulkan kekecewaan rakyat pemilih? Dalam kasus PDIP dan Gerindra, sikap rakyat jelas: kecewa dan mungkin beralih dukungan atau berpotensi Golput.

Yang sangat mengejutkan adalah posisi Partai Golkar karena menurut Litbang Kompas, elektabilitasnya tinggal 3,4%. Belum pernah terjadi dalam survei sebelumnya, eksistensi Golkar bisa terancam tidak lolos parliamentary threshold, bila kecenderungan negatif benar terjadi. Vox Populi menyebut angka lebih lumayan bagi elektabilitas Golkar (8,4%), begitu pula LSI (10,0%) dan PPI (11,2%). Perbedaan hasil survei ini yang menimbulkan debat sengit karena menyangkut kredibilitas Litbang Kompas yang melakukan survei berkala.

Elektabilitas PKB juga melorot, menurut Litbang Kompas dan Vox Populi tinggal 5,5%. Bahkan, Indexpolitica menyebut hanya 3,2%. Tetapi, LSI memberi angka lebih baik (9,7%) dan PPI (8,0%).

Partai yang masih mendapat kepercayaan masyarakat di masa pandemi adalah PKS. Berdasarkan survei LSI dan Vox Populi, elektabilitas partai berlogo baru warna oranye itu sekitar 7,6%. Biasanya berdasarkan pengalaman sebelumnya, capaian politik PKS dalam pemilu selalu di atas angka survei, sehingga potensi PKS dalam pemilu 2024 mungkin melampaui capaian pemilu 2019 (8,21%). Meskipun semua faktor bisa berubah sepanjang tiga tahun ke depan. Litbang Kompas memang mencatat elektabilitas PKS hanya 5,4%, namun ranking PKS meningkat jadi nomor 4, di atas Golkar (3,4%), Demokrat (4,6) dan Nasdem (1,7%). Apakah kecenderungan itu akan benar terjadi, amat menarik untuk terus diamati.

Partai lain yang juga mendapat simpati adalah Demokrat dengan elektabilitas 11,8% (Indexpolitica), sebuah lonjakan besar. PPI juga mencatat elektabilitas Demokrat (6,0%) lebih baik dari PKS (5,8%) dan Nasdem (5,4%). Litbang Kompas memberikan angka relatif stagnan (4,6%), tetapi itu tetap lebih baik dibanding Nasdem yang merosot (1,7%). Faktor apa yang menyebabkan elektabilitas Demokrat meningkat? Itu merupakan pertanyaan serupa untuk PKS. Sebaliknya, faktor apa yang menyebabkan elektabilitas Golkar merosot? Itu juga menjadi pertanyaan besar bagi Nasdem.

Secara umum dapat didalilkan bahwa posisi sebagai penguasa (PDIP) atau partai pendukung koalisi pemerintah (Gerindra,Golkar, PKB dan Nasdem) tidak selalu memberi keuntungan elektoral. Jebakan partai penguasa (rulling party trap) merupakan fenomena yang jamak terjadi dalam sejarah politik di Indonesia atau mancanegara. Golkar pernah mengalaminya, saat berjaya di masa Orde Baru karena dukungan penuh rezim Soeharto, dan kemudian terpuruk di masa reformasi. Demokrat lebih tragis lagi, baru tampil pada masa reformasi berbarengan dengan tampilnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dua periode (2004-2014), namun merosot setelah SBY tidak lagi jadi presiden.

Jebakan serupa mungkin menimpa PDIP yang tampak amat menikmati kekuasaan pasca pemilu 2014 dan 2019, serta bisa menyeret Gerindra ikut terperosok. Hasil survei merupakan alarm bagi partai yang cerdas melakukan koreksi, tetapi juga dapat mengganggu bagi elite partai yang berada di zona nyaman.

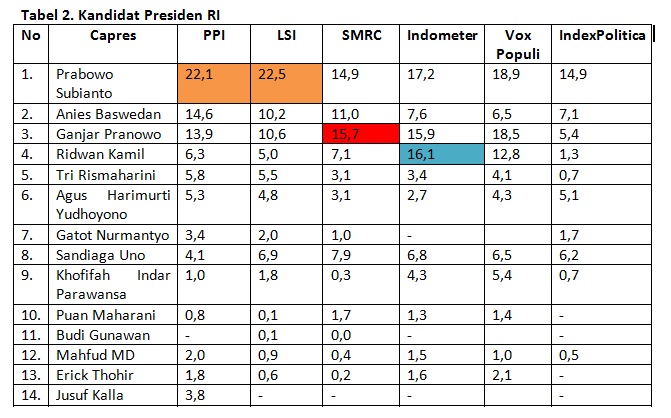

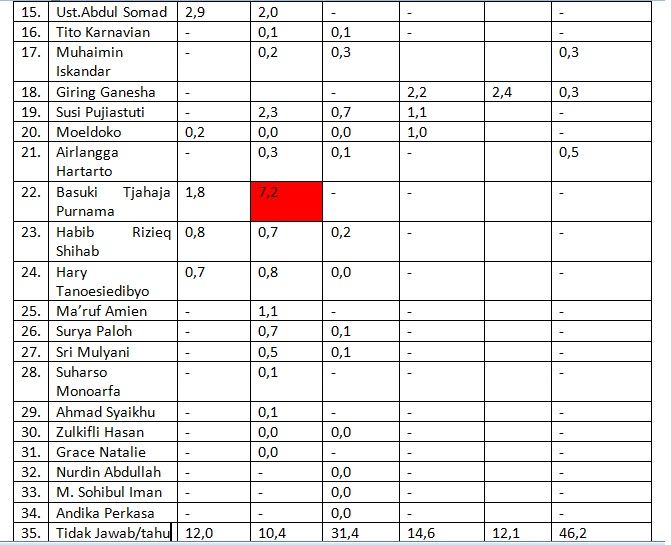

Kandidat Presiden RI

Sebagaimana partai politik, kompetisi juga terjadi di antara elite politisi yang akan berebut kursi RI-1. Konstelasi politik Indonesia pasca Joko Widodo (post Jokowi) sangat terbuka, karena berdasarkan UUD NRI 1945 Presiden Jokowi tidak bisa mencalonkan diri lagi untuk periode ketiga, kecuali bila dilakukan upaya hukum luar biasa untuk mengubah konstitusi. Dalam kondisi kekosongan tokoh itu, stock lama kepemimpinan nasional seperti Prabowo Subianto sangat diuntungkan, karena kemungkinan Megawati dan Jusuf Kalla tidak mencalonkan diri lagi.

Kesempatan seperti itu mungkin dikalkulasi Prabowo dan Gerindra ketika memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi pasca pemilu 2019 yang penuh cerita duka. Dengan menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan RI, Prabowo memiliki panggung (political stage) untuk terus menjaga elektabilitasnya, meskipun harus mengorbankan perasaan para pendukungnya saat Pilpres 2019. Demikian pula akhirnya, Sandiaga Uno menempuh jalan serupa menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai panggung nasional untuk menjaga elektabilitasnya. Jalan pragmatis itu ditempuh karena kondisi politik di Indonesia memungkinkan untuk bergabungnya kompetitor politik dalam pemerintahan dengan alasan: Indonesia tidak mengenal oposisi dan mengembangkan sistem politik kekeluargaan atau gotong-royong.

Dinamika politik nanti yang akan membuktikan: apakah jalan pragmatis itu memang efektif mendulang kepercayaan publik, ataukah para elite itu akan terjebak pada fenomena zona nyaman kekuasaan. Sebaliknya, masyarakat pemilih juga akan diuji: apakah kekecewaan terhadap seorang politisi/pejabat yang melanggar janji akan bertahan lama dan dibuktikan nanti dalam pemilu dengan memberikan suara perlawanan (protest vote), ataukah itu hanya kekecewaan sementara yang bakal dilupakan nanti menjelang pemilu. Kesadaran politik pemilih memang ditentukan tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Dengan tingkat pendidikan mayoritas warga masih SMA ke bawah dan kondisi ekonomi belum sejahtera (angka kemiskinan di atas 10%), maka partisipasi politik pemilih di Indonesia relatif rendah. Akibatnya gejala politik uang (pragmatisme) mudah merebak.

Elektabilitas Prabowo, menurut LSI (22,5%) dan PPI (22,1%), paling tinggi melampaui elektabitas Partai Gerindra. Vox Populi (18,9%) dan Indometer (17,2%) memberikan angka lebih rendah kepada Prabowo, tapi tetap ranking teratas. Yang mengejutkan, SMRC mencatat elektabiltas Ganjar Pranowo (15,7%) lebih besar daripada Prabowo (14,9%). Hal itu bisa menimbulkan dilema bagi PDIP, karena posisi Puan Maharani lebih rendah (1,7%), juga disbanding posisi Tri Rismaharini (3,1%). Andai PDIP diprediksi akan berkoalisi dengan Gerindra pada Pilpres 2024, maka alternatif pasangan Capres/Cawapres mungkin Prabowo-Puan atau Ganjar berpasangan dengan non-Prabowo. Skenario itu tergantung kartu Jokowi diberikan kepada siapa.

Posisi kedua setelah Prabowo diperebutkan antara Ganjar dan Anies Baswedan. Ganjar unggul dalam survei Vox Populi (18,5%), Indometer (15,9%), SMRC (15,7%), dan LSI (10,6). Sementara Anies lebih unggul menurut PPI (14,6%) dan IndexPolitica (7,1%). Bila Prabowo dan Ganjar sudah memiliki kendaraan politik, maka posisi Anies masih rawan karena belum mendapat kepastian kendaraan politik. Jika elektabilitasnya konsisten meningkat, boleh jadi banyak parpol terpikat mendukung Anies seperti PKS dan Nasdem.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa jadi kuda hitam karena elektabilitasnya membayangi Ganjar dan Anies. Survei Indometer menyebut Kamil (16,1%) di atas Ganjar (12,9%) dan Anies (7,6%), sedikit di bawah Prabowo (17,2%). Apakah Nasdem akan mendorong Kamil sebagai Capres atau beralih kepada Anies? Sebab, elektabilitas Surya Paloh, menurut LSI (0,7%) dan SMRC (0,1%) masih jauh tertinggal.

Selain Prabowo, pentolan partai yang cukup tinggi elektabilitasnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono, menurut PPI (5,3%), IndexPolitica (5,1%), LSI (4,8%) dan Vox Populi (4,3%). Posisi AHY bersaing ketat dengan (di bawah) Risma, menurut PPI (5,8%), LSI (5,5%), Indometer (3,4%). Hanya Vox Populi dan IndexPolitica yang menyebut AHY di atas Risma (4,1%) dan (0,7%). Pentolan partai lain masih tertinggal jauh elektabilitasnya, menurut LSI: Surya Paloh (0,7%), Airlangga Hartarto (0,3%), Muhaimin Iskandar (0,2%), Suharso Monoarfa (0,1%), dan Ahmad Syaikhu (0,1%).

Tokoh oposisi Gatot Nurmantyo, elektabilitasnya antara 1,0% (SMRC) hingga 3,4 (PPI). Sosok Ustadz Abdul Somad ternyata juga dilirik pemilih, menurut LSI (2,0%) dan PPI (2,9%), demikian pula Habib Rizieq Shihab, menurut LSI (0,7%) dan PPI (0,8%). Yang agak aneh, LSI menyatakan elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cukup tinggi (7,2%) melebihi Sandi Uno, AHY, Kamil dan Risma. Keanehan itu tidak terdeteksi lembaga survei lainnya, kecuali PPI yang menyebut elektabilitas Ahok hanya 1,8%. (Lihat tabel 2)

Perbedaan hasil survei merupakan perkara lumrah karena waktu pelaksanaan atau metodologi yang berbeda. Survei hanya menangkap persepsi publik yang bersifat spontan dan fluktuatif, sehingga sangat dipengaruhi peristiwa atau suasana ketika pengumpulan data dilakukan. Sementara itu, penggunaan metoda penarikan sampel yang berbeda juga mungkin memunculkan hasil berbeda. Untuk itu, harus dihindari bias dalam menentukan populasi dan sampel agar akurat. Sayangnya, di Indonesia basis Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih saja masih diragukan akurasinya, sehingga penentuan jumlah sampel merupakan problema tersendiri.

Dari segi waktu pelaksanaan, sebagian survei dilaksanakan pada akhir Desember 2020 (Litbang Kompas, Vox Populi, dan SMRC). Ada pula yang dilaksanakan bulan Januari (LSI dan IndexPolitica) dan Februari 2021 (PPI dan Indometer). Dalam rentang waktu yang berdekatan, tidak terjadi peristiwa yang mungkin mempengaruhi sikap responden, kecuali bencana alam yang biasa terjadi pada akhir/awal tahun. Peristiwa yang mungkin mempengaruhi sikap responden adalah Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terhadap Mensos (6 Desember 2020) dan Menteri KKP (25 November 2020).

Karena metodologi serupa, demikian pula jumlah sampelnya, maka hasil yang berbeda pantas didiskusikan. Misal, anjloknya elektabilitas Golkar dan Nasdem, munculnya nama Ahok dalam daftar capres, dan mencuatnya elektabilitas Ganjar. Bila semua keanehan itu tidak bisa dijelaskan lembaga survei terkait, maka kredibilitas surveyor akan dipertanyakan. Konstelasi politik nasional menjadi tak mudah diprediksi (unpredictable), sehingga munculnya parpol dan kandidat kuda hitam sangat terbuka, dan saat ini belum terdeteksi surveyor manapun.

Temuan penting di balik rangkaian survey itu adalah partai penguasa atau pendukung koalisi kekuasaan mungkin terperosok jebakan di zona nyaman, karena mereka menghadapi kekecewaan publik yang terus meningkat. Hal itu merupakan peluang bagi partai oposisi (di luar pemerintahan) agar dapat mengakomodasi kekecewaan publik. []